Société

C’est mon histoire : J’ai survécu à la COVID-19

Chloé a 29 ans. Au moment où la menace de pandémie de la COVID-19 commence tout juste à planer sur le Québec, elle présente des symptômes qui ne sont pas sans rappeler ceux du nouveau virus qui a mis le monde sens dessus dessous. Un peu plus d’une semaine plus tard, elle est admise aux soins intensifs. Récit d’une survivante.

par : GABRIELLE LISA COLLARD- 21 mai 2020

Unsplash

J’ai commencé à ressentir des symptômes le vendredi 13 mars. C’était quelques jours à peine après que l’OMS eut déclaré officiellement que la COVID-19 avait atteint le niveau d’une pandémie. Certaines compagnies aériennes avaient commencé à annuler leurs vols et, la veille, le gouvernement avait interdit les rassemblements de plus de 250 personnes. Dans les jours qui ont suivi, le Québec tout entier s’est refermé sur lui-même, confiné à la maison, ne se déplaçant que pour le strict minimum. En une semaine, notre vie a basculé. Mais le 13 mars, malgré la situation de plus en plus critique, on ne considérait encore comme des cas potentiels que les personnes qui revenaient de voyage ou qui vivaient en contact étroit avec une personne infectée.

Ce matin-là, je me suis rendue au travail en métro, comme je le faisais tous les jours, dans un immeuble du centre-ville. Au fil de la journée, j’ai commencé à me sentir de plus en plus fatiguée. Une fois rendue chez moi, je me suis allongée pour faire une sieste, et mon état s’est rapidement détérioré. Le lendemain matin, je toussais, j’avais de la fièvre, ma cage thoracique et mon corps tout entier me faisaient mal. Le coronavirus était sur toutes les lèvres, et mon copain, qui souffre d’asthme, était inquiet; j’ai donc tenté de joindre l’aide téléphonique gouvernementale. Sans grande surprise, la ligne était constamment occupée. Quand j’ai réussi à être en communication, le lendemain, on m’a dit d’appeler le 8-1-1… Là, il m’a fallu plus de 12 heures d’essais et d’attente supplémentaires avant de parler à quelqu’un. Comme je n’avais fait aucun voyage récemment, on m’a dit que c’était l’influenza et on m’a conseillé de me rendre à ma clinique habituelle dans cinq jours si ma fièvre n’était pas tombée.

Puis, mon état s’est aggravé. Je toussais sans cesse, je ne mangeais presque plus et j’avais mal partout. J’ai finalement contacté ma clinique et obtenu une consultation téléphonique avec mon médecin de famille qui, croyant à une pneumonie, m’a prescrit des pompes à asthme et des antibiotiques. Quelques jours plus tard, parce que je n’allais pas mieux, il m’a prescrit autre chose, mais ça ne fonctionnait toujours pas. J’avais de plus en plus de mal à respirer, je vomissais et je dormais sans arrêt. Mon copain, de plus en plus alarmé, insistait pour appeler une ambulance. Convaincue que je n’avais qu’une grippe, j’étais très réticente à cette idée. J’ai une peur bleue des hôpitaux et, avec le recul, je réalise que j’étais un peu dans le déni quant à la gravité de ma situation. Mais un soir, ma condition était devenue intolérable, alors j’ai fini par accepter qu’il contacte le 9-1-1. Je ne pouvais être accompagnée (les visites étant interdites), alors je suis partie seule en ambulance vers l’Hôpital général de Montréal, où on m’a mise sous oxygène et isolée dans une chambre, par prévention.

Là-bas, on m’a posé plusieurs questions sur mes symptômes et mes déplacements. Après d’innombrables prises de sang, on m’a enfoncé un écouvillon dans la narine jusque dans la gorge, pour le test de dépistage de la COVID-19, et on m’a fait passer une radiographie, qui a révélé une pneumonie bilatérale importante. Un peu moins de 12 heures après mon arrivée, on m’a transférée aux soins intensifs.

Je dois avouer que mes souvenirs des six jours que j’ai passé aux soins intensifs sont un peu flous. Toutes ces journées se mélangent dans ma tête, mais je me rappelle avoir été branchée de partout, recouverte d’électrodes, avec, au bout de mon doigt, un appareil qui mesurait le taux d’oxygène dans mon sang. J’étais seule dans une chambre, derrière de grandes portes vitrées, à travers lesquelles les médecins me parlaient à l’aide d’un interphone. Seules des infirmières en uniforme de protection entraient dans ma chambre. Je respirais avec

peine, et j’étais incapable d’aller aux toilettes toute seule. On m’a gardée sous étroite surveillance, en m’administrant par intraveineuse des antibiotiques, de l’hydroxychloroquine et des diurétiques pour éliminer l’eau de mes poumons. Quand mes veines, abîmées, ont cessé de donner du sang, on a dû me piquer dans les pieds, puis, finalement, m’installer une PICC line (cathéter) dans la jugulaire. J’essaie encore d’oublier ces quelques très désagréables minutes durant lesquelles un résident fort peu délicat, incapable de faire pénétrer le cathéter dans la veine de mon bras, a mis un drap sur mon visage et inséré brutalement un long tube dans la veine de mon cou.

J’ai enfin pu recommencer à manger. Chaque journée débutait par un shooter de potassium au petit-déjeuner. Dégoûtant, mais nécessaire. Puis, ma fièvre a cessé. J’avais un peu plus d’énergie et j’arrivais à me lever seule. Un matin, on m’a transférée dans une chambre à l’étage. Je n’étais plus aux soins intensifs, et mon copain a eu la permission de me préparer un sac qu’un ami a déposé pour moi à l’accueil. Dans la panique du départ en ambulance, j’avais pensé à prendre le chargeur de mon cellulaire, mais pas de petites culottes de rechange. Je n’ai jamais été aussi contente d’en avoir des propres!

J’ai obtenu mon congé cinq jours plus tard et je suis rentrée chez moi, où j’ai dû m’isoler de mon amoureux durant 14 jours, bien qu’on ait partagé le même lit durant les huit premiers jours de la maladie. Étonnamment, il n’a jamais présenté de symptômes, et son test s’est révélé négatif. Les médecins pensent qu’il s’agit d’un faux négatif, mais j’imagine qu’on ne le saura jamais.

Depuis que je suis rentrée à la maison, je prends lentement du mieux. À part un caillot à la jugulaire, qui m’a valu une autre visite à l’urgence et une ordonnance d’anticoagulants pour trois mois, je remonte tranquillement la pente. Mais la COVID-19 a provoqué chez moi une pneumonie virale très importante, et je risque d’être essoufflée encore quelques semaines. J’espère bientôt reprendre le travail à distance, car je commence à trouver le temps long.

Aujourd’hui, je me rends compte que je n’aurais pas dû laisser ma peur des hôpitaux m’empêcher aussi longtemps de consulter. Je serai éternellement reconnaissante du travail incroyable des infirmières des soins intensifs.

Il m’arrive, parfois, de me demander: pourquoi moi? J’ai 29 ans, je ne souffre d’aucune maladie chronique, je suis en bonne santé. Pourquoi le virus m’a-t-il frappée si fort? La recherche nous le dira peut-être un jour. Mais pour l’instant, tout ce qui compte pour moi, c’est d’être en vie.

Vous vivez une histoire particulière et aimeriez en faire part à nos lectrices? Une journaliste recueillera votre témoignage. Écrivez à Laurie Dupont à [email protected]

Lire aussi:

Témoignage: Être infirmière aux soins intensifs pendant la COVID-19

Témoignage d’une urgentologue infectée par la COVID-19

Témoignage: Être préposée aux bénéficiaires en CHSLD au temps de la COVID-19

Infolettre

Abonnez-vous pour ne rien manquer des tendances phares et des dernières actus mode, beauté, célébrités, lifestyle.

À lire

Style de vie

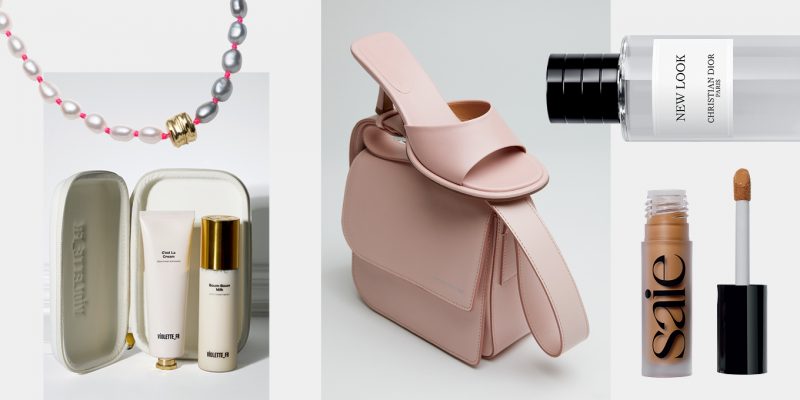

Choix de l’équipe : nos 8 coups de cœur du moment

Découvrez tout ce qui, en ce moment, nous captive.

par : Elle Québec- 07 mai 2024

Déco

Les choix de Samantha: notre directrice artistique décore la chambre de son bébé

Notre directrice artistique, Samantha Puth, est en train d’aménager un sanctuaire, un lieu où les premières fois se transformeront en souvenirs à chérir pour toujours. Coup d’œil sur ses essentiels, tous dénichés chez Tanguay.

par : Elle Québec- 07 mai 2024

Beauté

Gillette Venus x The Saltwater Collective : une collection de maillots de bain inclusive

La compagnie Gillette Venus s’associe à la marque canadienne The Saltwater Collective dans la confection d'une collection de maillots de bain pour tous les corps.

par : Elle Québec- 24 avr. 2024